Rahmenkonzept Gesamtschule Rheinbach

„Lernen mit Kopf, Herz und Hand“

Die Verfasser des Rahmenkonzeptes sind am Ende aufgeführt

(siehe dort unter „Anmerkung“).

1. Einleitung

Das vorliegende Rahmenkonzept kann nur eine erste Orientierung für eine neue Gesamtschule in Rheinbach sein. Es wurde von Eltern, Schulleitungen der weiterführenden Schulen und Gesamtschulexperten erstellt. Gesamtschulen sind Schulen, an denen Kinder mit allen Schulempfehlungen unterrichtet werden.

Die Notwendigkeiten, die sich daraus ergeben sind erste Anhaltspunkte für Arbeitsthe-men, die in der neuen Schule anliegen werden. Vieles wird erst in der Entwicklung seine Form finden. In diesem Entwicklungsprozess liegt die große Chance, aktiv an der Gestal-tung der neuen Gesamtschule teilzuhaben. Dies gilt besonders deshalb, weil die neue Schule als eine Schule konzipiert werden soll, die Lehrer, Schüler und Eltern als Team an der Entwicklung der Schule beteiligen will. Daher kann dieses Rahmenkonzept weder vollständig sein noch Dinge festlegen, die erst in der Zusammenarbeit mit dem tatsächlichen Kollegium, den angemeldeten Schülern und den dazugehörigen Eltern zu beschließen sind. In erster Linie werden hier wichtige Eckpunkte aufgeführt.

2. Räumliche Gegebenheiten

Die in Rheinbach neu zu gründende Gesamtschule wird auf Dauer auf zwei Standorte verteilt werden (jetzige Hauptschule / Realschule). Geplant ist der Start der Schule in der Gemeinschaftshauptschule für mindestens 3 Jahre. Nach dem Start der Schule wird zu klären sein, an welchen Standorten die Unter- und Mittelstufe und die Oberstufe untergebracht werden. Dies wird in Abhängigkeit vom Raumbedarf und möglichen Kooperationen mit anderen Schulen entschieden.

Für die Errichtung neuer Räumlichkeiten an den Standorten der Gesamtschule hat die Stadt Rheinbach die finanziellen Grundlagen geschaffen: In der Finanzplanung ist ein Gesamtbetrag von ca. 6 Millionen € in den zukünftigen Jahren berücksichtigt.

|

Bemerkungen zu 2. Räumliche Gegebenheiten:

Die Verteilung auf zwei Standorte ist ineffektiv und nur mit einem hohen Aufwand an Hin- und Herfahrerei verbunden. Lehrer müssen an beiden Standorten arbeiten, die Fachräume und ihre Sammlungen mit den Vorbereitungsräumen (Biologie, Physik, Chemie, Kunst, Mu-sik, Geographie etc.) müssen für alle Schüler von Klasse 5 bis Klasse 13 benutzbar sein.

Es müsste für jeden ganzen Schultag ein dauernder Pendelverkehr mit mindestens zwei Bus-sen eingerichtet werden.

Einzige vernünftige Lösung: Die Gesamtschule (GS) dehnt sich auf die jetzige Hauptschule (HS) und das Städtische Gymnasium (SGR) aus. Das SGR zieht in die Pallotti-Schule um, wobei deren vorherige Sanierung möglicherweise weit mehr als 6 Millionen Euro kosten dürfte, die die Stadt für die nächsten Jahre für die GS vorgesehen hat. Die jetzige Realschule (RS) könnte später dem Berufskolleg Glas zur Verfügung gestellt werden.

|

3. Vorgegebene Schulstruktur

• 5-Zügigkeit = 5 Parallelklassen pro Jahrgang

• Alle Bildungsgänge sind möglich

• Alle Abschlüsse können erworben werden

• Erwerb des Abiturs in 9 Jahren (G9). Schnellere Schüler können dies auch in 8 Jahren schaffen.

• Klassengrößen: bis zu 30 Kinder, integrative Lerngruppen 25 bzw. 26 Kinder (20/21 + 5).

• Das Kollegium setzt sich aus Kollegen und Kolleginnen zusammen, die aufgrund ihrer Qualifikationen alle Lehrämter (Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, sonderpädagogische Förderung) abdecken.

|

Bemerkungen zu 3. Vorgegebene Schulstruktur

5-Zügigkeit, d.h. ca. 130 bis 140 Kinder, kann sehr schnell zu klein werden. Was geschieht dann mit denjenigen Schülern, die aus Platzmangel nicht mehr an der GS aufgenommen werden können? Das werden vermutlich Leistungsschwächere (Hauptschüler oder Förderschüler) sein, die dann nicht mehr in Rheinbach beschult werden können.

Auch am Gymnasium können alle Abschlüsse erworben werden (HS-Abschluss, Fachoberschul-reife, Fachhochschulreife, Allgemeine Hochschulreife)

Die Klassengrößen an der GS sind nicht kleiner als an den anderen Schulen.

Lehrerqualifikation: An den Gymnasien sind schon immer verschieden ausgebildete Lehrer beschäftigt, die auf Grund ihrer Befähigung entweder nur in der Sekundarstufe I oder in beiden Sekundarstufen I + II arbeiten.

An den RS und HS findet man auch Lehrer, die höher qualifiziert sind als für diese Schulformen vorgesehen ist.

Abschlüsse, Klassengrößen und Lehrerqualifikation sind also keine besondere Eigenheit der GS.

|

4. Leitideen und pädagogische Grundsätze

Leitideen und pädagogische Grundsätze sind natürlich der Auftrag einer jeden Schule und werden im Entstehungsprozess entwickelt, später weiterentwickelt und beschlossen. Dazu können und sollen auch Eltern ihren Beitrag leisten. An wünschenswerten Ideen sieht das Rahmenkonzept als Orientierung für ein künftiges Schulteam Folgendes vor:

• Die neue Gesamtschule soll eine Schule sein, in der Eltern, Lehrer und Schüler in einem hohen Maß miteinander kooperieren und gemeinsam an der Entwicklung der Schule als Team arbeiten.

• Die Bildungsgänge sind offen und ermöglichen den Kindern gemäß ihrer Fähigkeiten und Entwicklung den bestmöglichen Schulabschluss. Dementsprechend spielt der Leistungsgedanke eine große Rolle, so dass an alle Kinder die angemessenen, also dem individuellen Kind entsprechenden, höchsten Leistungsansprüche gestellt werden.

• Die Individualität aller Kinder wird gefördert. Die Heterogenität und Vielfalt der Schüler und Schülerinnen wird als Chance begriffen. Ziel ist es, die Verschiedenheit als bereichernd zu akzeptieren und wertzuschätzen.

• Die Schule soll die Selbständigkeit und Eigenverantwortung fördern und fordern. Die Kinder sollen miteinander und voneinander lernen.

• Wichtig ist es, dass die Kinder Zeit genug haben, sich auszuprobieren, dass sie ihre Talente entdecken können und Erfolge erleben.

• Schule ist Lern- und Lebensort. Daher wird Wert darauf gelegt, dass Themen behandelt werden, die an die Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder anknüpfen. Kommunikation, Arbeitswelt, Technik, Werken und viele weitere lebensnahe The-men sollen daher fester Bestandteil der Unterrichtsplanung werden.

• Dahingehend ist es wünschenswert, wenn starre Fächergrenzen aufgelöst werden und der Unterricht in hohem Maße fächerübergreifend gestaltet wird.

• Die Berufsorientierung soll eine Säule in der Gesamtschule werden. Neben der Integrierung in den Unterricht soll den Schülern und Schülerinnen ermöglicht werden, durch Praktika und Kooperationen mit regionalen Partnern einen Einblick in die Berufswelt zu erlangen. Damit können die Schüler und Schülerinnen ihren Erfahrungshorizont erweitern und dabei Sachkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz erwerben. Eigene Stärken und Kompetenzen sollen dabei erkannt und gefördert werden.

• Eine Kooperation mit außerschulischen Partnern (z.B. Vereinen, Institutionen, Bil-dungseinrichtungen, Einrichtungen der Stadt, Schulpartnerschaften, ZdI...), wird ausdrücklich gewünscht und gefördert. Dies kann unter anderem im Rahmen von Unterricht, Arbeitsgemeinschaften, Projekten, offenen Mittagsangeboten, Schulfahrten etc. Einzug in das Schulleben finden.

|

Bemerkungen zu 4. Leitideen und pädagogische Grundsätze

• Eltern-Lehrer-Schüler-Kooperation,

• hohe individuelle Leistungsansprüche mit entsprechendem Schulabschluss,

• Akzeptanz der Heterogeneität und Vielfalt der Schüler,

• Förderung und Forderung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung,

• Zeit genug für Kinder, ihre Talente zu entdecken,

• lebensnahe Themen als fester Bestandteil der Unterrichtsplanung,

• fächerübergreifender Unterricht,

• Berufsorientierung,

• Kooperation mit außerschulischen Partnern,

alles das gibt es an allen Schulen und kann im breit angelegten gegliederten Schulsystem besser verwirklicht werden als in der GS.

|

5. Konzeptionelle Konsequenzen aus der Heterogenität der Schüler

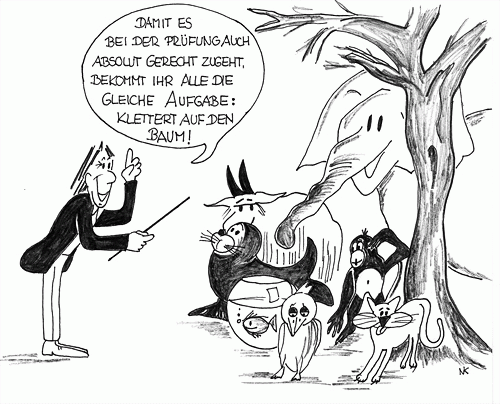

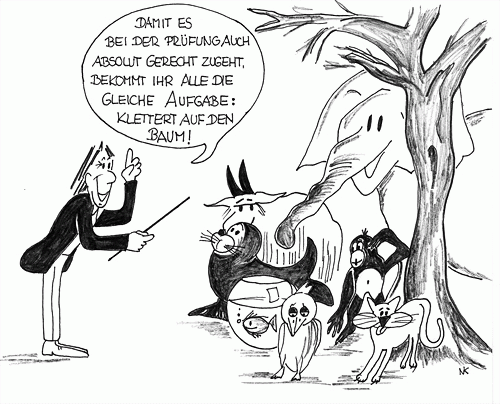

Wie Unterricht und Leistungsbewertung nicht aussehen sollte!

Und so könnte es an der neuen Gesamtschule aussehen:

Die neue Gesamtschule wird Schüler und Schülerinnen mit gewollter und gewünschter großer Heterogenität (vom Förderschüler bis zum Gymnasiasten) haben.

Bedingt durch die verschiedenen Lerntempi und das unterschiedliche Leistungsvermögen wird der Unterricht entsprechend strukturiert, so dass die Schüler und Schülerinnen individualisierte Lernfortschritte machen können. Dazu gehört aber auch, dass ihnen im Unterricht immer wieder die Gelegenheit gegeben wird, sowohl allein, als auch gemeinsam zu lernen. Ein großer Schwerpunkt einer inklusiven Gesamtschule liegt im Lernen miteinander und voneinander. Leistungsschwächere Schüler/-innen profitieren von den leistungsstärkeren und können sich mitziehen lassen, während die leistungsstärkeren durch das Unterstützen der lernschwächeren Schüler/-innen an Sicherheit im Unterrichtsstoff und an Sozialkompetenz gewinnen.

Der Inklusionsgedanke als Grundidee ist eine Chance und ein entscheidende Faktor, der eine besondere Ausrichtung der Schule und entsprechende Konzepte notwendig macht.

Mit folgenden Punkten soll diesen Voraussetzungen Rechnung getragen werden:

5.1. Gebundener Ganztag

• Unterrichtszeit von ca. 7.50 – 15.30 Uhr an mindestens 3 Tagen in der Woche

• 37 Unterrichtsstunden pro Woche

• Arbeitsgemeinschaften, die Teil der Unterrichtsstunden sein können

• Offene Mittagsangebote

• • sportliche Aktivitäten

• • kreative Angebote (künstlerischer / musischer Bereich)

• • etc.

• Hochwertiges Mittagessen

5.2. In den Stundenplan sollten folgende Elemente von der 5. bis zur 10. Klasse fest integriert werden

(Die Unterpunkte sind jeweils Beispiele und decken nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten und Inhalte ab).

• Soziales Lernen

Soziales Lernen sollte in erster Linie präventiv sein, reagiert aber natürlich auch auf aktuelle Anlässe. Zentraler Punkt ist bei dieser Form des Lernens die Einübung und Reflektion sozialer und personaler Kompetenzen:

• • Entwicklung gemeinsamer Werte

• • Stärkung von Achtsamkeit und Mitverantwortung

• • Konstruktiver Umgang mit Konflikten

• • Gesprächsführung in Konflikten

• • Toleranz gegenüber Menschen mit anderen Werthaltungen und Lebensführun-gen

• • Erlernen von Kooperations – und Kompromissfähigkeit

• Methodentraining

• • Lernen lernen

• • Gedächtnistechniken

• • Zeitmanagement

• • Vorbereitung auf Prüfungen und Klassenarbeiten

• • Umgang mit Vokabeln

• • Referate / Projekte planen, ausarbeiten und präsentieren

• • Zusammenarbeit in der Gruppe

• • Hausaufgaben strukturieren und sinnvoll erledigen.

• Klassenrat

• • Der Klassenrat ist das gemeinsame Gremium einer Klasse. Schülerinnen und Schüler beraten, diskutieren und entscheiden in den wöchentlichen Sitzungen über selbstgewählte Themen. Dazu gehören die Gestaltung und Organisation des Lernens und Zusammenlebens in Klasse und Schule. Auch aktuelle Probleme und Konflikte oder auch Planungen für gemeinsame Aktivitäten sind Bestandteil des Klassenrates. Der Klassenrat dient der Bildung einer Gemeinschaft und stärkt in besonderem Maße auch das Demokratieverständnis und die gegenseitige Toleranz.

5.3. Besondere Unterrichtskonzepte, die sich an der Heterogenität der Schüler orientieren

• Fest integrierte Forder- und Fördereinheiten

• Zieldifferenter Unterricht

• • Gemeinsamer Unterricht kann zielgleich oder zieldifferent sein: Beim zielgleichen Unterricht sollen alle Schüler/ -innen einer Klasse das gleiche Lernziel erreichen. Im zieldifferenten Unterricht werden die Lernziele für jeden Schüler und jede Schülerin individuell nach seinem/ihrem Leistungsvermögen festgelegt. Dementsprechend muss das Lernen organisiert werden.

• • Es werden unterschiedliche Arbeitsmaterialien in Abhängigkeit von der Leis-tungsfähigkeit der Schüler/-innen angeboten.

• Individualisiertes Lernen – eine Auswahl möglicher Arbeitsformen

°° Wochenplanarbeit

• • Die Schüler und Schülerinnen bekommen einen schriftlich festgehaltenen Plan, der meist über eine Woche läuft.

• • In der Regel besteht ein Wochenplan aus Pflicht- und Wahlaufgaben und ist auf das individuelle Leistungsniveau des Kindes zugeschnitten.

• • Die Aufgaben können in Einzel,- Partner- und Gruppenarbeit erledigt werden.

• • Die Schüler und Schülerinnen arbeiten selbständig in ihrem eigenen Arbeitstempo.

• • Wochenpläne sind eine gute Vorbereitung für die Arbeitswelt oder auf ein Studium.

°° Arbeit mit Kompetenzplänen / Kompetenzraster

• • Kompetenzraster zeigen den Schüler/-innen nicht nur den jeweils aktuellen Leistungsstand, sondern zeigen auch die Entwicklung in verschiedenen Bereichen auf. Der Lernende kann selber erkennen, wo er steht, was er bisher geschafft hat und was die nächsten Schritte sind.

• • Kompetenzpläne geben den Fachinhalt an und beschreiben auf welcher Niveaustufe welche Leistung erforderlich ist.

• • Die Arbeitsmaterialien sind auf die unterschiedlichen Kompetenzniveaus ausgerichtet.

°° Freiarbeit

• • Die Schüler/-innen setzen sich selbst ein Lernziel, das sie in Eigenleistung und einem hohen Maß an persönlicher Freiheit zu erreichen versuchen.

• • Inhalte und Arbeitsformen legt der Lerner selber fest.

5.4. Leistungsbewertung

• Die Leistungsbewertung soll sich unter anderem an individuellen Lernprozessen (An-strengungsbereitschaft, Ausdauer, Lernfortschritt und persönliche Entwicklung) orientieren.

• Neben dieser Prozessbewertung ist eine weitere Säule der Leistungsbewertung die Produktbewertung. Dabei kann es sich beispielsweise um Klassenarbeiten, Referate, Lernplakate handeln, die auf der Basis von unterschiedlichen Anforderungsniveaus bewertet werden.

• Dabei ergeben sich individuelle Leistungsbewertungen auf unterschiedlichen Niveau-stufen innerhalb einer Lerngruppe, aus denen sich dann die verschiedenen Schulab-schlüsse ergeben, die an der Gesamtschule erworben werden können.

5.5. Berufsorientierung für alle Schüler und Schülerinnen

Wichtig ist es, dass die bisher in Rheinbacher Schulen gut funktionierenden Konzepte der Berufsorientierung auch an einer Gesamtschule fest installiert werden sollen.

• Bestandteil des Unterrichts (Berufswahlvorbereitung)

• Betriebspraktika in unterschiedlicher Länge

• Betriebsbesichtigungen

• Bewerbungstraining

• Kooperation mit regionalen Partnern hinsichtlich von Praktika während und nach der Schulzeit und Ausbildungsstellen nach dem Schulabschluss

• Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und Jugendberufshilfe

• Besondere Programme für Schüler und Schülerinnen, die den Schwerpunkt eher auf einen Ausbildungsplatz statt auf schulische Weiterbildung (Abitur, Studium…) legen.

• Studienberatung, Schnuppertage an Universitäten oder ähnliche Angebote, die Fachabitur oder Vollabitur zur Voraussetzung haben für Oberstufenschüler/-innen.

5.6. Beratungskonzepte

• Wünschenswert ist an der neuen Gesamtschule die feste Integrierung der Schulsozialarbeit. Diese kann auf der einen Seite von innerschulischen Sozialpädagogen oder Beratungslehrern geleistet werden und auf der anderen Seite von außerschulischen Partnern, mit denen die Schule kooperiert (Jugendberufshilfe, Fördereinrichtungen, schulpsychologischer Dienst, Agentur für Arbeit…).

• Wichtig ist es, dass jeder Schüler und jede Schülerin im Rahmen der schulischen und persönlichen Entwicklung individuell beraten, unterstützt und gefördert werden kann.

|

Bemerkungen zu 5. Konzeptionelle Konsequenzen aus der Heterogenität der Schüler

Zu 5.1.

Ganztag ist nicht ein ausschließliches Merkmal der GS; jede Schule kann auf Wunsch der Eltern ganztägig geführt werden.

Jedoch: Die Realschule Rheinbach hat vor Jahresfrist eine Umfrage wegen des Ganztags gemacht: 90 % der Eltern waren gegen Ganztagsunterricht.

Günstiger ist eine freiwillige Inanspruchnahme des Ganztages, wie es in Rheinbach schon im Rahmen des „Carpe Diem“, der OGS oder Übermittagsbetreuung mit möglichem Mittagessen und nachmittäglicher Hausaufgabenbetreuung durchgeführt wird.

Zu 5.2.

Soziales Lernen, Methodentraining, Klassenrat

gibt es auch an anderen Schulen. So hat das SGR im Stundenplan 1 Wochenstunde „Soziales Lernen“ ausgewiesen.

Der Klassenrat wird im Politikunterricht und in der Ordinariatsstunde des Klassenlehrers praktiziert. Patensysteme und Streitschlichter gehören zur üblichen Einrichtung.

Zu 5.3.

Förderstunden und Ergänzungsstunden sind in den Stundenplänen der jetzigen Schulen Rheinbachs fest verankert (z. B. im SGR Klasse 5: Leseförderung; weiterhin in den höheren Klassen verschiedene andere Fördermaßnahmen je nach Bedarf; in der RS Klassen 9 und 10: Stärkenförderung etc.).

Die Freiarbeit ist ein alter Hut und wurde am SGR schon in den 1980-er Jahren eingeführt.

Zu 5.4.

Die Leistungsbewertung richtet sich an allen Schulformen nach allen Leistungen, die ein Schüler erbringt, und wird unterschieden nach Klassenarbeiten und sonstigen Leistungen. Unter die sonstigen Leistungen fallen, neben kurzen Lernkontrollen, alle Bemühungen der Schüler, den Unterricht mitzugestalten oder zu befruchten, egal ob schriftlich, mündlich, praktisch oder elektronisch. Im Sportunterricht wird z. B. auch der Einsatz beim Geräteaufbau oder bei der Hilfestellung bewertet.

Zu 5.5.

Bei der Berufsorientierung macht wohl keine Schulform bessere Angebote als die Hauptschule (z. B: Ganzjahrespraktikum). In allen Schulformen werden in den Klassen 9 oder 10 Praktika organisiert. Die RS hat in Klasse 8 das Fach Berufswahlorientierung im Stundenplan.

Zu 5.6.

Beratungslehrer gibt es in jeder Schulform. So ist am SGR die Kooperation mit der Agentur für Arbeit (Arbeitsamt) schon immer sehr intensiv, und alle 9-er oder 10-er Klassen sind dort in die Vielfalt der Berufsmöglichkeiten eingewiesen worden. Entsprechende Maßnahmen werden bei der RS und bei der HS noch intensiver durchgeführt als am Gymnasium, das zusätzlich Universitätsbesuche durchführt und mit der Fachhochschule Rhein-Sieg und der RWTH Aachen kooperiert und zusammen mit dem Fraunhofer-Institut das Projekt Roberta betreibt.

|

Kritische Schlussbemerkung:

Dieses Rahmenkonzept enthält Selbstverständlichkeiten des allgemeinen Schulbetriebs.

Außer dem regulären Nachmittagsunterricht an drei Tagen pro Woche werden alle anderen Forderungen des Rahmenkonzepts an den derzeitigen Rheinbacher Schulen voll erfüllt.

Darüber hinaus: Gemäß allen wissenschaftlichen Schulformuntersuchungen übertrifft die allgemeine Förderkapazität im gegliederten Schulsystem mit 160 % die Förderkapazität von Gesamtschulen. Die Gesamtschule kann selbst bei bester Ausstattung an Mensch und Material alleine niemals diese Fülle und Vielfalt leisten, die dem gegliederten Schulsystem zu eigen ist.

Hubert Beyer, Rheinbach, 9. Oktober 2013

Anmerkung:

Die Erarbeitung des Rahmenkonzeptes für eine potentielle Gesamtschule in Rheinbach erfolgte unter Beteiligung von Eltern aus den 4. Klassen aller Rheinbacher Grundschulen, Vertretern der Stadtschulpflegschaft, Schulleitungen aus den weiterführenden Schulen in Rheinbach, einem Vertreter der Gesamtschule St. Augustin und einem Vertreter der Stadt. Die Moderation des Prozesses erfolgte über das Entwicklungsbüro Bildung „Schulhorizonte“.

|